空間オーディオ技術が変える次世代エンターテインメント体験

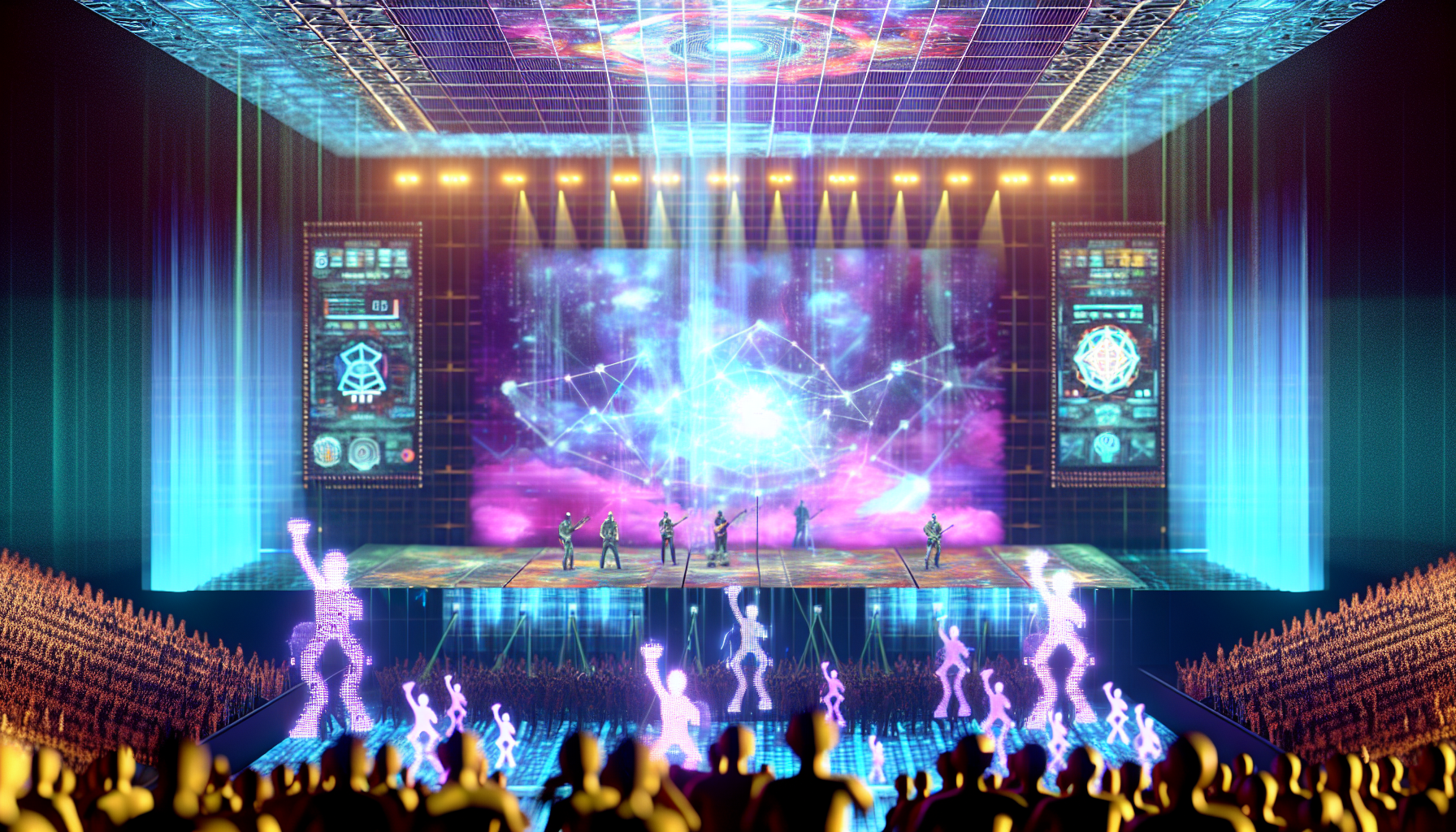

コンサートホールで目を閉じたとき、音楽が単に耳から聞こえるのではなく、まるで空間全体を包み込むように感じたことはありませんか? 楽器の音が左右だけでなく、上下、前後から立体的に響き渡り、自分がその音楽の中にいるような感覚。これこそが、空間オーディオ技術が実現する「イマーシブサウンド体験」です。

2025年現在、この技術は急速に普及し、ライブコンサート、映画館、テーマパーク、さらには家庭用ヘッドホンにまで浸透しています。従来のステレオやサラウンドサウンドを超えた、三次元的な音響空間がエンターテインメント体験をどのように変えているのか、最新トレンドと具体的な事例を詳しく見ていきましょう。

空間オーディオとは何か - 技術の基礎

空間オーディオ(Spatial Audio)とは、音源の位置や距離を三次元空間上で正確に再現する音響技術の総称です。従来のステレオが左右2チャンネル、5.1chサラウンドが水平面上の複数方向からの音を表現するのに対し、空間オーディオは上下を含む全方位から音が聞こえてくるように設計されています。

この技術の中核となるのが、オブジェクトベースオーディオという概念です。従来のチャンネルベース方式では、音を特定のスピーカーチャンネルに割り当てていましたが、オブジェクトベース方式では、音そのものを三次元空間内の「オブジェクト」として扱い、そのオブジェクトがどこに位置するかをメタデータで管理します。

空間オーディオの主要技術

- Dolby Atmos: 映画館やホームシアターで広く採用される業界標準

- Sony 360 Reality Audio: 音楽ストリーミングに特化した立体音響フォーマット

- Apple Spatial Audio: AirPodsなどで体験できるヘッドトラッキング対応技術

- DTS:X: 柔軟なスピーカー配置に対応した空間音響システム

- Auro-3D: 高さ方向を重視した立体音響フォーマット

- MPEG-H 3D Audio: 放送向けの次世代オーディオ規格

ライブコンサートを革新する空間オーディオ

ライブコンサート会場での空間オーディオ導入は、観客体験を劇的に変えています。従来のPA(Public Address)システムでは、音はステージから客席に向かって一方的に放たれるものでしたが、空間オーディオシステムでは、会場全体が音響空間として設計されます。

具体的には、天井や壁面、座席の背後など、会場のあらゆる場所にスピーカーを配置し、それぞれのスピーカーから最適なタイミングと音量で音を出力することで、三次元的な音場を作り出します。これにより、アーティストの声が目の前から聞こえる一方で、コーラスは後方から、ストリングスは上方から降り注ぐといった、まるでオーケストラの中にいるような体験が可能になります。

世界の先進事例

ロサンゼルスのSoFi Stadiumでは、2023年の開業時から Dolby Atmos を全面採用したコンサートシステムを導入しました。7万人収容の巨大スタジアムでありながら、どの座席でも最高品質の立体音響を体験できるよう、260個以上のスピーカーが最適配置されています。2024年のテイラー・スウィフトのツアーでは、この技術が絶賛され、「どの席からでもまるで最前列にいるような音質」と評されました。

日本でも、東京ガーデンシアターやぴあアリーナMMなど、新設の大型会場では空間オーディオシステムが標準装備となりつつあります。特にぴあアリーナMMでは、L-Acoustics社の L-ISA 空間オーディオシステムを採用し、客席の位置に応じて最適化された音響体験を提供しています。

ライブコンサートでの空間オーディオ活用効果

- 音質の均一化: 会場のどの位置でも高品質なサウンドを実現

- 没入感の向上: 三次元音場による圧倒的な臨場感

- アーティスト表現の拡大: 空間を使った創造的な演出が可能に

- 聴覚疲労の軽減: 自然な音響空間で長時間でも快適

- チケット価値の向上: 後方席でも高品質な体験を提供

- 配信との差別化: ライブならではの体験価値を強調

映画館体験の新次元 - Dolby Atmosの衝撃

映画業界における空間オーディオの代名詞といえば、Dolby Atmosです。2012年の導入以来、世界中の映画館に普及し、2025年時点では1万館以上の劇場が対応しています。日本でも、TOHOシネマズ、イオンシネマ、109シネマズなど主要チェーンでAtmos対応スクリーンが急増しています。

Atmosが従来のサラウンドサウンドと決定的に違うのは、天井スピーカーの活用です。通常の映画館では5.1chまたは7.1chの水平方向のサラウンドでしたが、Atmosでは天井にも複数のスピーカーを配置し、上空を飛行機が通過する音、雨が降り注ぐ音、天井が崩れ落ちる音など、高さ方向の音響表現が可能になりました。

Atmosで生まれ変わった名作たち

2024年の『デューン 砂の惑星 PART2』では、砂嵐が観客を包み込むような音響設計が絶賛されました。また、2025年公開の『アバター3』では、水中シーンで音が上下左右から押し寄せる没入感が話題となり、「Atmosでなければ本当の体験ではない」とまで言われるようになりました。

日本のアニメーション映画でもAtmos対応が進んでおり、『新海誠監督作品』や『細田守監督作品』では、繊細な環境音や音楽の配置によって、感情的な没入度が大きく向上しています。特に2025年公開の『君たちはどう生きるか』Atmos版では、宮崎駿監督が音響監修に参加し、風の音、鳥のさえずり、建物の軋む音などが立体的に配置され、まるでその世界に入り込んだような体験が実現しました。

Dolby Atmos映画館の特徴

- 最大128の音声トラック: 複雑な音響シーンを精密に再現

- 天井スピーカー配置: 上方からの音響表現が可能

- オブジェクトベース: 音の位置を正確にコントロール

- 動的メタデータ: シーンごとに最適な音響設定を自動調整

- リアルタイム最適化: 劇場の音響特性に応じた自動補正

- 圧倒的な臨場感: 映像と音響の完璧な一体化

テーマパークでの空間オーディオ活用

テーマパークのアトラクションは、もともと音響にこだわってきた分野ですが、空間オーディオ技術の導入により、その体験レベルは次元が違うものになっています。特にライド型アトラクションでは、乗り物の動きと音響が完璧に同期することで、現実とファンタジーの境界が曖昧になるほどの没入感を生み出しています。

ディズニーランドの「アベンジャーズ・キャンパス」では、ウェブスリンガー・アトラクションにDolby Atmosシステムが採用されており、スパイダーマンのウェブが飛び交う音、ビルの間を飛び回る風切り音が三次元的に配置され、ゲストはまるで自分がスーパーヒーローになったような感覚を味わえます。

ユニバーサル・スタジオの最先端技術

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、マリオカート アトラクションに独自の空間オーディオシステムが組み込まれています。カートが高速で走行する際のエンジン音、アイテムボックスを取る効果音、キャラクターの声が、ゲスト一人ひとりの位置と動きに応じて最適化されます。

さらに驚くべきことに、2025年夏にオープンした新エリア「ドンキーコング・カントリー」では、ジャングルの環境音が時間帯や天候に応じてリアルタイムで変化する動的空間オーディオシステムが導入されました。鳥のさえずり、葉の擦れる音、遠くの滝の音など、まるで本物のジャングルにいるような音響空間が広がっています。

テーマパーク空間オーディオの進化

- 位置追跡連動: ゲストの位置に応じた音響最適化

- 動的環境音: 時間・天候に応じた音響変化

- 個別化サウンド: 各ライド車両ごとに独立した音響体験

- インタラクティブ音響: ゲストの行動に反応する音響演出

- シームレス移行: エリア間の音響が自然に切り替わる設計

- 安全性との両立: 没入感を保ちながら緊急アナウンスも明瞭に

音楽ストリーミングでの空間オーディオ革命

空間オーディオ技術は、ライブ会場や映画館だけでなく、私たちの日常的な音楽体験にも革命をもたらしています。Apple Music、Amazon Music Unlimited、TIDALなど主要な音楽ストリーミングサービスは、空間オーディオ対応楽曲を急速に拡充しています。

Apple Spatial Audioは、AirPods ProやAirPods Maxなどのヘッドホンで、頭の動きを追跡する「ヘッドトラッキング」機能と組み合わせることで、まるでその場にバンドがいるかのような錯覚を生み出します。頭を左に向ければボーカルが右から聞こえ、右を向けば左から聞こえる。この自然な音響体験は、従来のヘッドホンリスニングでは不可能だったリアリティを実現しています。

Sony 360 Reality Audioの挑戦

Sonyが開発した360 Reality Audioは、アーティストの創作意図を最大限に尊重する形で空間配置を行う技術です。ボーカルを中心に配置しつつ、ギターは左前方、ドラムは後方、ストリングスは上方といった、まるでスタジオセッションに参加しているような立体的な音楽体験を提供します。

2024年以降、ビリー・アイリッシュ、ザ・ウィークエンド、あいみょん、米津玄師など、トップアーティストが360RAフォーマットでアルバムをリリースしており、2025年には新譜の約40%が空間オーディオ対応となっています。特に注目すべきは、過去の名盤をリマスターして空間オーディオ化する動きで、ビートルズやクイーンといった往年の名曲が、まったく新しい聴こえ方で蘇っています。

音楽ストリーミング空間オーディオの特徴

- ヘッドトラッキング: 頭の動きに合わせて音場が追従

- パーソナライズ: 耳の形状を測定して最適化(Sony機能)

- 広大なライブラリ: 数万曲以上の空間オーディオ対応楽曲

- アーティスト主導: クリエイターが意図した音響配置を再現

- 追加料金なし: 多くのサービスで標準プランに含まれる

- デバイス互換性: 対応ヘッドホンの種類が急拡大中

eスポーツとゲーミングでの競争優位性

eスポーツやゲーミングの世界では、空間オーディオは単なる体験向上ではなく、競争優位性を生み出す重要な技術となっています。FPSゲームでは、敵の足音がどの方向から、どのくらいの距離で聞こえるかが勝敗を分けます。従来のステレオやサラウンドでは左右の識別が中心でしたが、空間オーディオでは上下も含めた正確な位置把握が可能になります。

『Valorant』『Call of Duty』『Apex Legends』など主要タイトルは、すでに空間オーディオに対応しており、プロゲーマーの多くが対応ヘッドセットを使用しています。特に2024年発売のSteelSeries Arctis Novaシリーズや、Razer BlackShark V2 Proなどは、ゲーム特化型の空間オーディオ機能を搭載し、わずかな音の違いも聞き逃さない設計になっています。

eスポーツ会場の音響革命

観戦体験でも空間オーディオは威力を発揮しています。韓国ソウルのLoL Parkや、ロサンゼルスのYouTube Theaterなどのeスポーツ専用アリーナでは、試合中のゲーム音を空間オーディオで再現し、観客が選手と同じ音響体験を共有できるシステムが導入されています。

日本でも、2025年に開業したREDEE WORLDやesports 銀座 studioでは、Dolby Atmos対応の観戦スペースが設けられ、試合の臨場感が飛躍的に向上しています。観客は画面だけでなく、音響からも戦況を把握でき、まるで自分がプレイしているかのような没入感を味わえます。

ゲーミング空間オーディオのメリット

- 競争優位性: 敵の正確な位置把握で勝率向上

- 没入感: ゲーム世界への深い没入体験

- 疲労軽減: 自然な音響で長時間プレイも快適

- コミュニケーション: チームメイトの声の方向識別

- 環境認識: ゲーム内の空間把握能力向上

- 観戦体験: 配信や会場観戦での臨場感向上

市場動向と投資トレンド

空間オーディオ市場は急成長を続けており、市場調査会社MarketsandMarketsによると、2024年の市場規模47億ドルから2030年には178億ドルへと、年平均成長率24.8%で拡大すると予測されています。この成長を牽引しているのは、エンターテインメント業界だけでなく、自動車、医療、教育など多様な分野での応用拡大です。

特に注目されているのが、自動車内空間オーディオです。Mercedes-Benz、BMW、Audiなど高級車メーカーは、Dolby Atmos対応のカーオーディオシステムを標準装備し始めています。2025年発売のMercedes-Benz EQSでは、31個のスピーカーによる完全な空間オーディオ環境が構築され、「走る音楽ホール」と称されています。

注目のスタートアップと技術革新

空間オーディオ領域には、革新的なスタートアップが次々と登場しています。フランスのDevialetは、小型スピーカーで大空間を満たす独自技術を開発し、テーマパークやホテルから引き合いが殺到しています。

アメリカのSpatialは、既存の音源を自動的に空間オーディオに変換するAI技術を開発し、音楽レーベルやストリーミングサービスから高い評価を得ています。日本からは、Yamahaが独自のVireal技術を発表し、わずか2本のスピーカーで空間オーディオ体験を実現する技術が注目されています。

空間オーディオ市場の主要トレンド

- 市場規模: 2030年に178億ドル到達予測

- コンテンツ拡大: 映画、音楽、ゲームで標準化進む

- デバイス普及: ヘッドホン、スピーカー、車載オーディオで急拡大

- 技術革新: AI自動変換、小型化、低コスト化が加速

- 新規応用: 医療、教育、産業分野への展開

- 投資活況: 2024年に30億ドル超のVC投資

技術的課題と今後の展望

急速に普及する空間オーディオですが、いくつかの課題も存在します。最大の課題はコンテンツ制作コストの高さです。空間オーディオ対応の音楽や映像を制作するには、専用のスタジオ設備と高度な技術を持つエンジニアが必要で、従来のステレオ制作と比べてコストが2-3倍になることもあります。

また、フォーマットの乱立も課題です。Dolby Atmos、DTS:X、360 Reality Audio、Apple Spatial Audioなど、複数の規格が並存しており、コンテンツクリエイターは複数フォーマットでの制作を強いられることがあります。業界では標準化の動きもありますが、各社の技術的優位性もあり、統一には時間がかかりそうです。

次世代技術の可能性

一方で、これらの課題を解決する技術革新も進んでいます。AI自動変換技術は、既存のステレオ音源を高品質な空間オーディオに自動変換でき、制作コストを大幅に削減できます。すでにいくつかのサービスでは実用化が始まっており、精度も向上しています。

ニューラルレンダリングという新技術も注目されています。これは、リスナーの聴覚特性や再生環境をAIが学習し、その人にとって最適な空間音響を動的に生成する技術です。将来的には、同じコンテンツでも、人によって最適化された異なる音響体験が提供されるようになるかもしれません。

空間オーディオの今後の進化

- AI制作支援: 自動空間化技術でコスト削減

- 標準化推進: 業界団体による統一規格策定

- ニューラルレンダリング: 個人最適化された音響体験

- リアルタイム処理: ライブイベントでの瞬時空間化

- 低遅延化: インタラクティブ体験での即応性向上

- 普及価格帯デバイス: 手頃な価格での技術享受

まとめ - 音が創る新しいエンターテインメントの未来

空間オーディオ技術は、単なる音質向上ではありません。それは、エンターテインメント体験そのものを根本から変革する力を持っています。ライブコンサートでは、会場のどこにいても最高の音響を楽しめるようになり、映画では音が物語の一部となって観客を包み込み、音楽ストリーミングではヘッドホンでもコンサートホールにいるような臨場感を味わえます。

この技術の本質は、「音を聴く」から「音の中にいる」への転換です。視覚だけでなく、聴覚も完全に没入することで、私たちはより深く、より感動的にエンターテインメントを体験できるようになります。

2030年に向けて、空間オーディオはさらに進化し、AI、VR/AR、メタバースといった他の技術と融合していくでしょう。いつの日か、現実とバーチャルの境界が音によっても曖昧になり、どこにいても最高のエンターテインメント体験を享受できる時代が訪れます。その未来は、もうすぐそこまで来ているのです。

空間オーディオがもたらす変革

- ライブイベント、映画、音楽、ゲームなど全領域で普及加速

- 2030年に市場規模178億ドルへの急成長予測

- 「聴く」から「体験する」へのパラダイムシフト

- AI技術により制作コスト削減と個人最適化が進展

- 他のイマーシブ技術との融合で次世代体験へ

- 誰もが最高品質の音響体験にアクセスできる民主化